生物医学仪器研究所

职责范围

上海交通大学生物医学仪器研究所成立于1997年7月,由我国跨学科“医工交叉”先行者陈亚珠院士创建并担任所长。研究所主要成员包括执行所长白景峰研究员、研究员沈国峰、特聘教授涂圣贤、副教授张素、工程师吉翔、助理研究员楚淼、助理研究员余炜。

生物医学仪器研究所拥有一支多学科融合,理、工、医相结合的研究队伍。在陈亚珠院士的领导下,以广大医患需求为导向,推广先进物理治疗技术,力争做到技术和治疗以人为本,深入从事物理因子治疗技术研究,瞄准新兴边缘学科,成功研制液电式肾结石体外粉碎机,现尤以超声和电磁波物理因子为主,重点开发进口依赖度高、临床需求迫切的中高端医疗器械,在聚焦超声(磁波刀、超波刀)、射频消融、计算冠脉生理功能学评估(QFR、OFR与UFR)等现代医疗设备的研究中已获得重要的技术积累和初步的临床应用。

生物仪器研究所自创办至今一直秉承所长陈亚珠院士提倡的“积极创新、实事求是”的科学精神,累计获得授权发明专利六十余项,发表论文四百六十多篇,培养了数百名研究生和博士后优秀人才,形成了十余项物理治疗技术的新观念和新方法,逐步实现医疗装备关键核心技术突破,建立多个产学研企业合作基地,为我国医疗器械产业的创新发展、成果转化、全产业链的打通及公众健康提供了强有力的人才与技术支撑。

主要研究方向:

1、 图像引导的肿瘤治疗技术机理及方法研究,包括:

—超声引导相控高强度聚焦超声(US-PHIFU)精准无创治疗的基础理论和前沿技术研究,该技术主要应用治疗子宫肌瘤及其他妇科疾病

—磁共振引导相控高强度聚焦超声(MRI-PHIFU)精准无创治疗的基础理论和前沿技术研究,该技术主要应用于良恶性实体肿瘤精准无创治疗、超声经颅高强度聚焦热消融治疗脑胶质瘤和帕金森等以及低剂量神经刺激和调控治疗抑郁症等神经系统疾病

—基于聚焦超声的热敏脂质体靶向载药适形释放技术

—基于图像处理技术的医学影像手术导航、靶向定位及跟踪系统、目标重建、治疗计划系统、疗效评估系统的研究;

2、 基于物理方法的热治疗技术,包括:

—超声热疗协同放化疗治疗口腔颌面肿瘤技术,食道、膀胱等腔内肿瘤热

化疗技术

—水冷式射频热消融前列腺增生组织技术,灌注式热化疗肿瘤治疗技术

—基于射频消融的心脏房颤治疗及神经镇痛技术。

3、 心血管成像及生理功能学评估技术研发及临床应用研究,包括:

—基于冠脉造影的定量血流储备分数(QFR)技术

—基于光学相干断层成像的光学血流分数(OFR)与脂质纤维帽比值(LCR)

—基于动态冠脉造影的血管径向壁应变评估技术(RWS)

—基于冠脉影像的冠脉剪切力精准评估技术

—冠脉介入导管及系统

代表性研究成果:

1.创新性地提出了相控高强度聚焦超声(pHIFU)多模式无创、“绿色”、精准的治疗理念,发明了pHIFU诊治一体化系统,打破国外技术壁垒,开创了具有完全自主知识产权的国产高端医疗装备新领域。

研发的磁波刀(MRI-PHIFU):解决了强磁、强电的电磁兼容;解决功放高次谐波抑制技术。攻克了靶区精确定位、体内焦域能量精确调控、精准适形治疗以及实时疗效评估等一系列制约聚焦超声技术发展的重大难题,实现精准治疗、成果转化,推动从”1”到“N”的产业链应用。

研发的超波刀(US-PHIFU)具有治疗时间短,治疗精度高,能量控制准确、适形治疗、多模式等优点,已成为妇科专家治疗子宫肌瘤的一项无创伤新技术,已完成临床试验,产品正在注册中。

2.在国际上创新性地提出一种基于心血管影像的计算冠脉生理功能学评估方法,实现了无需压力导丝高值耗材仅采用造影影像即可实时获得冠状动脉血流储备评估的方法,多项核心专利已获授权,国家三类医疗器械注册产品、欧盟CE认证产品成功临床转化,在全球超600家知名医院使用,2022年评估患者超8万人,逐步在国际上建立冠状动脉生理学评估新标准。

3.通过技术创新,引领现代医学技术发展,研制成新型“超声热疗”肿瘤复合治疗治疗装置,形成从治疗系统、能量控制方法、精确温度调控策略到临床治疗计划的关键技术体系,开拓了最早的药物输送系统研究,并成功应用到口腔颌面部恶性肿瘤治疗,得到国内外行内人士的认可和关注。

4.开拓了采用物理方法实现精确控温的热疗技术临床应用新领域,发明的前列腺增生射频治疗仪,广泛应用到上海中山、华山、瑞金为代表的全国44家医院,受益患者达数十万。

5.推动我国医疗器械产业科技专项计划,引领了生物医学工程学科发展,打通了集科学研究、教学、医疗临床、产业基地等有机结合、相辅相成的技术创新通道,率先实践了医工结合、医工交叉的产学研用创新模式。发起并实践了“技术普惠健康”的医疗器械发展理念。坚持研究成果转化、倡导并开拓了“临床需求-技术创新-产业转化”创新模式。

生物医学仪器研究所所长: 陈亚珠

执行所长:白景峰

联系电话:021-62932156

电子邮箱:jfbai@sjtu.edu.cn

康复工程研究所

上海交通大学 “康复工程研究所”(以下简称“康复所”),最初成立于1988年4月,世界断肢再植之父陈中伟院士任首任所长。康复所是我国首批实现医工结合、专门从事康复工程科研和医学转化的研究机构。2010 年7月22日重组揭牌,泰王国诗琳通公主殿下参加了揭牌仪式。职责范围

上海交通大学 “康复工程研究所”(以下简称“康复所”),最初成立于1988年4月,世界断肢再植之父陈中伟院士任首任所长。康复所是我国首批实现医工结合、专门从事康复工程科研和医学转化的研究机构。2010 年7月22日重组揭牌,泰王国诗琳通公主殿下参加了揭牌仪式。近年来,康复所依托我校Med-X研究院,先后得到民政部和上海市科委大力支持,于2016年获批成立了民政部智能控制与康复技术重点实验室。目前已成为我校重要的医工交叉科研和医学转化基地之一。

康复工程研究所成立以来,聚焦国际前沿研究领域,对接国家重大需求及临床医学发展需要,着重进行神经康复基础,神经康复关键工程技术,神经康复临床应用与疗效评估等方面的研究工作。开展了一系列具有国际先进、国内领先水平的康复医疗器械的创新技术研发;同时,积极探索“产学研用”的创新转化模式,与国内多家企业建立了产学研合作关系,另外与第九人民医院、瑞金医院、第六人民医院、仁济医院、新华医院等上海著名三甲医院建立了联合实验室和科研合作项目,为基础研究与临床医疗的进一步结合奠定了基础。

主要研究方向有:

1) 智能型穿戴式康复机器人研究及应用

2) 虚拟现实和人工智能在康复机器人中应用

3) 神经运动控制的建模与仿真研究

4) 生物材料3D打印技术在康复治疗中的应用

5) 通用性功能性电刺激(FES)系统研发

6) 神经调节在帕金森病、卒中和脊髓损伤治疗中的应用

7) 神经假肢的感知功能重建

8) 人体姿态平衡仪的研发

上海交通大学康复工程研究所旨在造福老年人、残疾人、以及退变性神经性疾病患者,开展康复工程跨学科的理论与实际应用方面的研究,开发新型的康复工程技术、康复辅助器械与装置。目前,康复工程研究所依托Med-X研究院交叉平台和附属医院临床资源,已经取得阶段性成果,如举办了多届国际康复医学与工程大会,建立了创新医疗器械注册研究与临床转化服务中心,一系列康复3D打印产品、智能康复机器人产品已陆续上市,使更多的患者能够受益,重新回到生活和工作中。

康复工程研究所所长: 杨国源

联系人:陶丽宁

联系电话:021-62933291

电子邮箱:lining.tao@sjtu.edu.cn

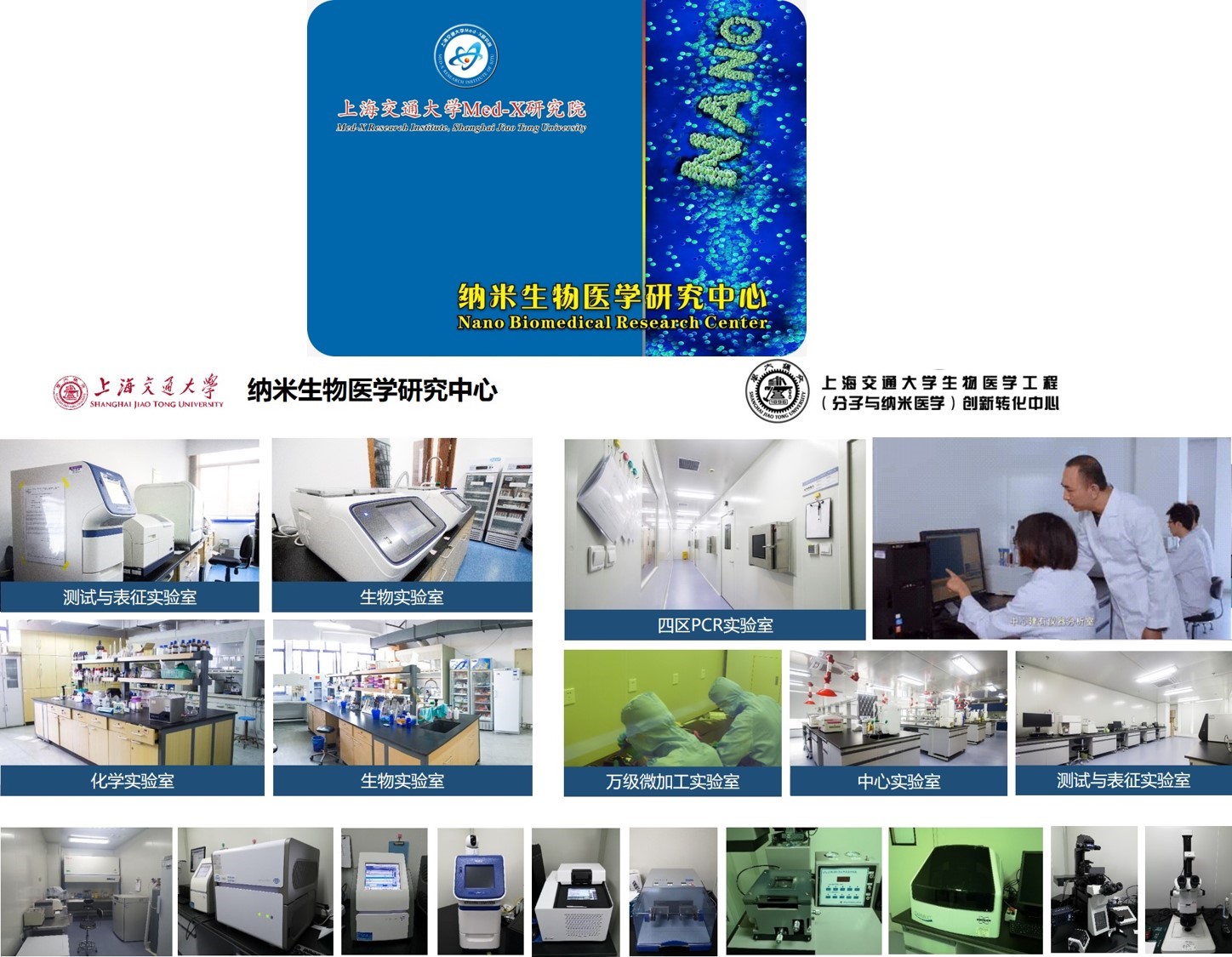

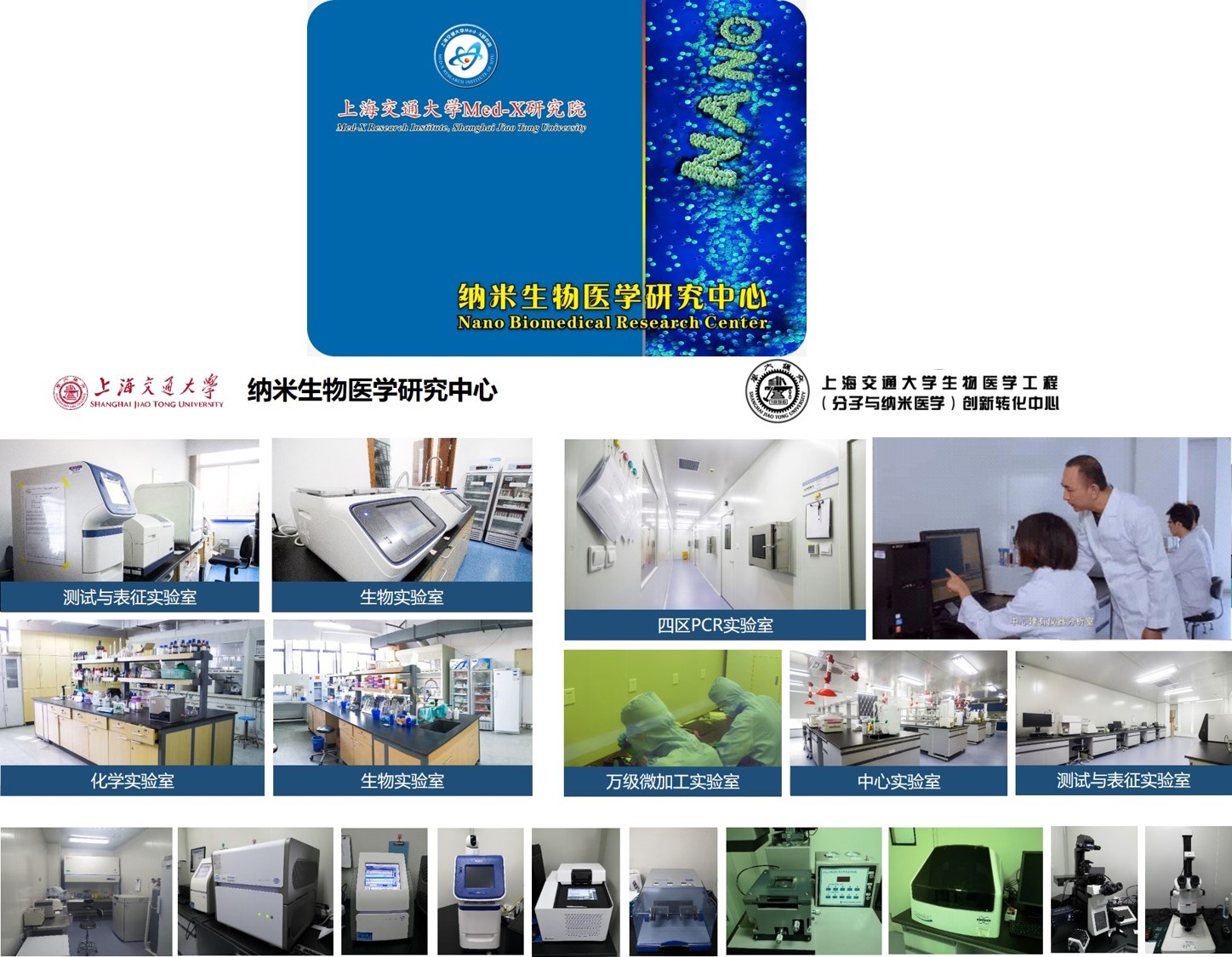

纳米生物医学研究中心

纳米技术是继信息技术和生物技术之后,又一深刻影响人类和社会经济发展的重大技术。纳米技术注重对介观量级分子结构的分析和操纵,应用于生物医药领域,可实现对单个或数个生物活性分子的探测、修饰、输运和传导等,从而完成对生理病理现象的精确观察或调控。职责范围

纳米技术是继信息技术和生物技术之后,又一深刻影响人类和社会经济发展的重大技术。纳米技术注重对介观量级分子结构的分析和操纵,应用于生物医药领域,可实现对单个或数个生物活性分子的探测、修饰、输运和传导等,从而完成对生理病理现象的精确观察或调控。

纳米生物医学研究中心成立于2007年12月,以纳米生物医用材料与器件研究为核心,构建重大疾病诊治用功能纳米平台,研究具有精密表微观结构的纳米功能/智能材料的可控制备、纳米生物材料的表面分子设计、修饰及其与生物分子及细胞之间的相互作用、纳米控释给药系统、纳米分子影像探针、等离激元纳米材料、纳米材料器件与分子组学、纳米材料和生物医用与组织工程材料研究等纳米生物医学前沿方向。

中心拥有先进的研究设备、一流的研究团队和医工交叉的研究环境,与上海交通大学附属医院及国内外的学者紧密合作,并积极开展成果转化,主要研究方向有:

1、创新生物检测技术

2、重大疾病的早期诊断与治疗

3、基因与免疫治疗

4、分子影像探针

5、组织工程与再生医学

6、微流控芯片与创新生物检测系统

代表性研究成果

Ø 生物磁性微球及分子诊断应用

实现高磁性物质含量、粒径均一的亚微米尺度磁性微球制备,并已成功实现技术转化,广泛应用于感染性疾病分子诊断、血液筛查及下一代分子测序等领域。该项技术已在影响我国及国际公共卫生的多个新发突发病毒性传染病的防疫战争中获得应用,亦是我国唯一连续四次被WHO推荐用于抗击全球埃博拉、塞卡、MERS以及新冠疫情的官方采购产品。

Ø 基于纳米组装编码微球的悬浮芯片技术

发展了新型多指标检测平台技术——基于纳米荧光编码技术的悬浮芯片多指标检测系统,并分别以核酸和蛋白为待测靶标分子实现多指标检测的验证。该技术可控制备单反应300重以上的编码微球,在此基础上联合多重扩增方法,成功实现多重肿瘤标志物,多重呼吸道病毒、多重细胞因子等联检。目前成果已实现产业化,基于该成果开发的首批检测设备及试剂已完成临床实验,将在临床得到应用推广。

Ø 前哨淋巴结拉曼显影剂

新型缝隙增强拉曼探针,具有信号强、对比度高、光热稳定性好、组织穿透深、多模态成像、生物安全性好、经济效益高等优势。可实现比普通拉曼探针的拉曼增强性能提高3个数量级以上,从而实现比荧光成像的穿透深度提高1-2个数量级。精确定位前哨淋巴结,指导术中淋巴结清扫,避免不必要的大范围手术,提高手术精确性,减少术中及术后并发症,降低术后肿瘤的复发和转移,具有重大的现实意义。

Ø 微流控芯片单分子检测平台

小型化、高通量、单分子基因分析平台,实现便携、低成本、易操作、单分子灵敏度的快速精准定量分析,在肿瘤精准医疗、细菌抗药性检测、传染疾病控制、食品安全及环境监测等领域的应用具有广阔的应用前景,可进一步拓展在单细胞分析(干细胞分化,细菌耐药性,癌症病理及治疗方法)和靶向测序样本制备上的应用。

代表性图片

中心主任:古宏晨

联系人:徐宏

联系电话:021-62933743

电子邮箱:xuhong@sjtu.edu.cn

中心网址:https://bme.sjtu.edu.cn/Web/Show/356

医学影像先进技术研究院

上海交通大学医学影像先进技术研究院于2017年3月成立。研究院以发展世界领先水平高端医学影像诊疗技术为目标,汇聚国际一流研发人才,引领我国医学影像技术的创新研究和技术转化。研究院开展前沿多模态脑成像方法及科学应用研究、医疗机器人影像导航系统与技术研究、医学影像人工智能技术与应用研究,在现有医学影像领域面临的重大挑战及历史机遇下,充分发挥上海交通大学的学科特色与强大的临床转化优势以及上海交通大学附属医院提供的独特资源,推动并引领前沿医学影像技术的发展。

研究院积极建设以国产高端医学影像设备为核心的研发设施, 通过把握本领域的技术前沿,在核心技术和瓶颈技术上实现新的突破;同时,研究院持续与临床单位进行紧密合作,扩大和加深先进成像技术的临床应用,通过为其提供技术支撑,促进先进成像技术的临床转化。

研究院通过多学科、多领域交叉融合的人才培养机制,积极创建医学影像产业的高端人才培养基地。目前,研究院通过不断加强导师队伍建设,逐渐打造了一支梯队合理、学术水平高、工程经验丰富、专业技术水平超前的医学影像师资队伍;通过校企双方的导师互聘、教学实验条件的共同建设以及硕博研究生与博士后课题研究的合力指导,联合培养能够支撑我国本产业持续发展的高端研发人才。

医疗机器人研究院

医疗机器人研究院是上海交通大学于2017年12月21日成立的多学科交叉研究平台。作为校级医工(理)交叉平台,研究院对接“健康中国”国家战略,致力国际前沿研究、面向社会百姓重大医学需求,立足肿瘤、心血管、脑卒中等重大疾病的智能、精准、微创诊断和治疗机器人技术,开展医疗机器人技术的基础、应用、转化和临床研究。职责范围

医疗机器人研究院是上海交通大学于2017年12月21日成立的多学科交叉研究平台。作为校级医工(理)交叉平台,研究院对接“健康中国”国家战略,致力国际前沿研究、面向社会百姓重大医学需求,立足肿瘤、心血管、脑卒中等重大疾病的智能、精准、微创诊断和治疗机器人技术,开展医疗机器人技术的基础、应用、转化和临床研究。

研究院涉及生物、医学、机械、材料、信息、控制、计算机等不同学科,集研究、教育、开发、临床、转化及服务等于一体,研究院基于手术机器人、康复与辅助机器人与医院自动化机器人三大研究方向,建设手术机器人,康复与辅助机器人,医院自动化与高通量机器人,微纳系统,感知与认知,智能与复合材料,生物电子学,生物混合与仿生系统,生物光子学,精密机电系统及影像导航介入十大中心。

发展愿景

瞄准医疗机器人技术国际前沿研究方向,对接国家高端医疗器械装备产业发展战略需求,建设国内领先、国际一流的医疗机器人核心技术研发平台,支撑上海建设医疗机器人产业关键技术转化平台,推动我国医疗机器人技术的创新研究、技术转化和产业发展;

建立多学科多领域交叉融合的人才培养机制,创建国家医疗机器人产业的高端人才培养基地。汇聚国际一流研发人才建设具有国际影响力的医疗机器人前沿研究的大师荟萃地、产业创新转化的人才集聚地。

主要任务

发展攻克肿瘤、心血管、脑卒中等重大疾病的智能、微创医疗机器人前沿技术,实现精准诊断与微创治疗; 开展校地、校企合作,推进产学研医工结合,实现研究成果的快速转化,建设成为上海“南部科创中心”的重要载体,支撑上海全球科创中心建设;支撑和服务中国医疗机器人产业发展。

Med-X研究院

Med-X研究院是上海交通大学“985工程”建设的重要科技创新平台之一,是学校直属的从事医学与其它学科交叉研究的科研教育机构。

职责范围

上海交通大学Med-X研究院

【基本概况】

Med-X研究院于2007年成立,是上海交通大学“985工程”建设的重要科技创新平台之一,是学校直属的从事医学与其它学科交叉研究的科研教育机构。拥有6个国家及省部级基地和中心。

【人才队伍】

研究院现有教职工38名,教授16名,副教授16人。其中包括国家特聘专家3人、国家特聘专家青年人才3名、国家重点研发计划首席科学家6名、国家自然科学基金重点项目负责人7人及“王宽诚”讲席教授2名。

【定位、目标及愿景】

Med-X研究院定位是依托学校临床医学学科和理工科优势,以解决临床医学问题为目标导向,进行前沿性医学科学研究,聚焦重大疾病包括肿瘤、心脑血管疾病及神经精神疾病的诊疗,开发高尖端领先性医疗技术产品,构建国际化、多学科交融、多资源共享、多方位服务的开放式医学应用研究平台,建立医疗技术产品研发-技术转化-临床应用体系。

【研究方向】

与医院共建的转化型研究平台在重大疾病包括肿瘤、心脑血管及神经精神等疾病“早期诊治”、“肿瘤免疫治疗新方法”、“精确化、个性化、微创化”治疗和康复手段方向取得了阶段性成果,通过产学研医合作,引导创新型治疗技术的科研成果转化,服务国家生命健康产业发展的转型升级。研究方向包括:

1)重大疾病的分子、光学及影像诊断技术和设备的研究及应用

2)重大疾病的物理诊疗一体化装备的研制及临床试验

3)肿瘤免疫及细胞治疗突破性方法及工程化

4)生物和纳米材料、干细胞、组织工程及损伤修复

5)重大疾病诊治的大数据分析、预测、预后及评价

【交叉特色】

以重大疾病“早期诊治”、“精确化、个性化、微创化”治疗和康复手段为研究方向,以“临床需求”、“技术创新”为驱动,依托6个国家及省部级基地和中心,通过“校、医共建”研究中心的方式搭建独具特色的转化型研究平台。Med-X研究院与多个附属医院共建了联合中心,包括与附属第九人民医院共建的教育部数字医学工程中心、与附属第六人民医院共建的上海Med-X重大疾病检测设备工程技术研究中心、与附属仁济医院共建的Med-X—仁济医院临床干细胞研究中心、与附属瑞金医院共建的Med-X-瑞金医院小动物PET/CT中心、与附属上海精神卫生中心共建的Med-X-上海精神卫生中心-神经精神影像中心、与附属第六人民医院共建的代谢性疾病多组学研究中心。

1)与第六人民医院、仁济医院共建的上海Med-X重大疾病物理治疗和检测设备工程技术研究中心

自2011年以来,工程中心承担省部级以上科研项目60余项,包括国家重点研发计划、“973”计划、“863”计划、国家自然科学基金、上海市科委基金等,在国内外主流学术期刊上,共发表及录取论文542篇,其中包括了Journal of the American College of Cardiology、ACS NANO、Nature Communications等国际重要期刊,授权各类国家专利70余项,获得10余项科研奖项。工程中心发明的MRI引导的相控聚焦超声治疗系统、冷冻射频肿瘤治疗系统、YUT-I型口腔颌面部恶性肿瘤超声热疗系统等,打破国外技术壁垒,开创了具有完全自主知识产权的国产高端医疗装备新领域。产品已通过上海医疗器械质量监督检验中心的安全型式检测。

2)与附属仁济医院共建的Med-X—仁济医院临床干细胞研究中心

自2010年以来,中心承担省部级以上科研项目90余项,包括科技部国家重点研发计划项目/国家重大科技研究计划项目、国家自然科学基金重点项目、上海市科委重点项目等,获得经费超过1亿元, 获得中华医学奖1项(第3申报人)。发表SCI论文120余篇,其中IF≥10的 15篇,5≤IF<10的50篇,包括Gastroenterology、Nature Communications、Cell Research、JCI,PNAS, Clinical Cancer Research,Cancer Researc,Stem Cell Reports等高质量杂志论文,并申请专利15项,授权4项,中心在干细胞及肿瘤干细胞研究方面产出了一批有影响的重要科研成果,既有基础研究,也注重转化研究,包括创造了集干细胞、肿瘤学及免疫学于一体的以干细胞为载体的实体肿瘤免疫新疗法,单克隆抗体靶向特异免疫趋化通路的胃癌治疗方案,和开发上皮间质转化抑制剂治疗肿瘤转移及耐药,干细胞、外秘体治疗组织损伤等。这些都是“first-in-class”及值得期待的另辟蹊径原创的肿瘤治疗新方法。 对于肿瘤治疗、组织修复及器官重建方面有自己原创和具有特色的方案。

3)与附属瑞金医院共建的Med-X-瑞金医院小动物PET/CT中心

中心定位是对外开放的药物筛选和疾病机理公共研究平台,自2012年以来,中心合作服务科研项目182余项,服务机时超过5000小时,服务的项目包括 “973”项目、国家自然科学基金、上海市科委基金等,在Biomaterials,Cancer Letters和Nanoscale等刊物上合作发表SCI/中文核心论文 27篇。针对肿瘤、心血管、神经、内分泌等领域疾病的发生发展过程及其机理的基础研究、药物及各类新治疗方法的效果评价,中心已建立全国领先的临床前正电子药物研发基地,加入上海公共研发平台对外提供应用PET/CT影像技术,成为影像学及其相关课程的教学示范点以及核医学的科普基地。

4)与附属上海精神卫生中心共建的Med-X-上海精神卫生中心-神经精神影像中心

自2012年以来,中心承担省部级以上科研项目30余项,包括科技部重点研发专项、“973”课题、国家自然科学基金、上海市科委基金等,在神经精神影像领域的Biological Psychology,Journal of affective disorders,Schizophrenia Research、IEEE Transactions on Biomedical Engineering等一流期刊上双方合作发表SCI/EI论文 24篇。在精神类疾病的神经影像标记物、冥想机制及在精神类疾病治疗的应用、基于神经调控技术的物理治疗、基于脑电的精神类疾病的脑认知功能等方面取得了科研进展突破,对精神类疾病的定量化诊断、治疗方法研究有重要的影响。

5)研究院拥有6个国家及省部级基地及中心

A)“先进数字化微创医学工程”国家111创新引智基地及

B)“干细胞、微环境和肿瘤生物学”国家111创新引智基地。

C)医用电气设备国家重点实验室(国家药监局)

D)数字医学教育部工程研究中心(教育部)

E)上海Med-X重大疾病物理治疗和检测设备工程技术研究中心

(上海市科委)

F)上海市高端医学诊疗装备工程研究中心(上海市发改委)

研究院院长:高维强 教授

研究院名誉院长:徐学敏 教授

通讯地址:上海市华山路1954号Med-X研究院大楼327室,邮编 200030

研究院联系人:生物医学工程学院

电话:021-62933344