分子与纳米医学创新转化中心

职责范围

分子与纳米医学创新转化中心于2019年1月25日揭牌成立,是上海交通大学与徐汇区政府的区校合作重点创新平台。中心将集聚分子纳米医学与智慧医疗领域,积极整合政产学研医的资源,引导上海交通大学的科研成果服务地方经济发展,推动分子与纳米医学创新成果的转移转化,加快徐汇区的生命健康产业升级,将平台建设成一个代表交大水平、符合徐汇发展战略的新型科技转化功能性平台,为徐汇区作为上海市建设全球科创中心的重要承载区提供典型示范。

中心设立在生物医药企业集聚的上海聚科生物园内,占地面积约2600m2,建成质量管理认证和专业化的孵化服务体系,由上海百羿分子与纳米医学创新转化中心(民非机构)全面负责中心平台的运营与管理,聚焦于体外分子诊断试剂以及仪器,新型小分子与纳米药物等垂直式前沿的高端创新技术领域的专业型孵化。

经过近3年的努力,中心在全市首创民非垂直式专业化运作管理模式,为枫林生命健康产业提供高端检测技术支撑,已孵化6个产业化项目,签署技术转移合同2项,中心已成为徐汇探索科技成果转化新路径、培育生命健康产业发展新动能的标杆,在徐汇区、上海市乃至长三角区域取得了一定品牌知名度和影响力。

中心主任:古宏晨

联 系 人:韦建和

联系电话:021- 62933739

电子邮箱:jhwei@sjtu.edu.cn

|

|

|

|

|

|

|

上海交通大学医疗机器人研究院-法罗适医疗智能康复联合实验室

职责范围

上海交通大学医疗机器人研究院-法罗适医疗智能康复联合实验室(简称”联合实验室”)由上海交大医疗机器人研究院与法罗适(上海)医疗技术有限公司于2020年12月联合创办。分别在上海交通大学闵行校区转化医学大楼设立了“联合实验室”,在交大机器人产业园建立了研发中心,在临港新城建立了产品转化基地。自创办以来,聚焦“智能康复”,先后开发了“多体位上下肢联动康复机器人”、“穿戴智能康复训练用手套”以及“下肢运动康复机器人及评估系统”等一系列智能康复机器人。产品在亚洲消费电子产品展览会上,首次参加了其中“创客中国”的平台展示。目前智能型穿戴式手套系列和下肢康复运动训练系统已正式投产并于2021年5月产品正式上市,受到各界人士的广泛关注与好评。

联合实验室主要研究方向有:

1)多体位上下肢联动康复机器人

2)智能型穿戴式上肢康复机器人

3)智能型穿戴式康复机器人手套

4)下肢康复运动训练系统

5)其他智能型康复机器人产品

近年来,联合实验室通过促进智能康复训练机器人领域的学术交流,加快智能康复训练机器人科技的开发研制,助力改变我国康复训练不及时、训练难的现状,为提高康复训练的早期介入和康复患者的便捷应用,使更多的患者能够回归社会、回归家庭。

联合实验室主任:杨国源

联 系 人:陶丽宁

联系电话:021-62933291

电子邮箱:lining.tao@sjtu.edu.cn

上海交通大学-中翰盛泰纳米医学诊断技术联合实验室

职责范围

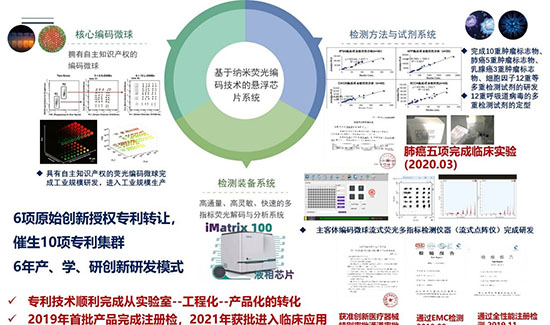

上海交通大学-中翰盛泰纳米医学诊断技术联合实验室成立于2013年11月, 联合实验室为校企双方在医疗体外诊断领域的基础研究与技术转化建立一个良性互动的创新环境,加速医疗体外诊断的核心技术研究与产业化进程,是开展长期 “产、学、研”合作并推进创新成果产业化的典型代表。联合实验室针对目前临床亟需的生物标志物的多重、高灵敏检测技术的重大需求,目标为肿瘤、心脑血管等重大疾病的早期检测技术的突破以及未来个性化医学诊断技术,全面发展集相关核心原材料、创新检测方法以及检测系统的全套解决方案。

联合实验室主要研究方向有:

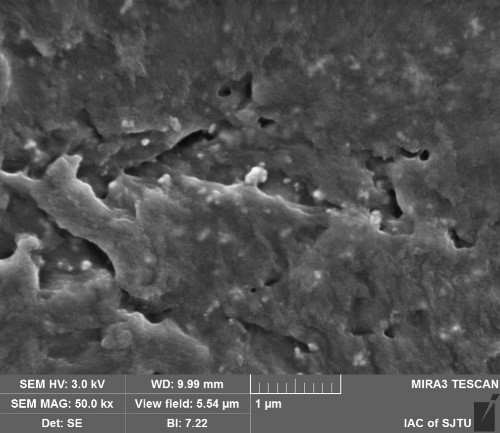

1、体外诊断用高性能纳米载体与标记材料可控制备

2、纳米功能材料表面分子设计与修饰

3、创新生物检测技术

4、智能体外诊断医疗器械研发

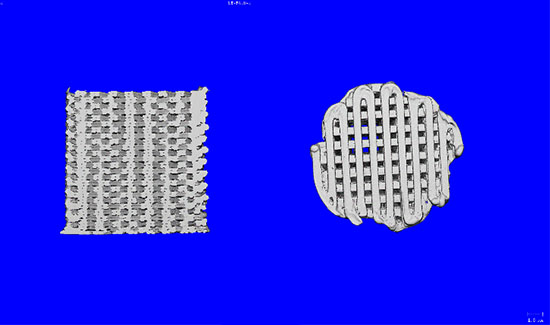

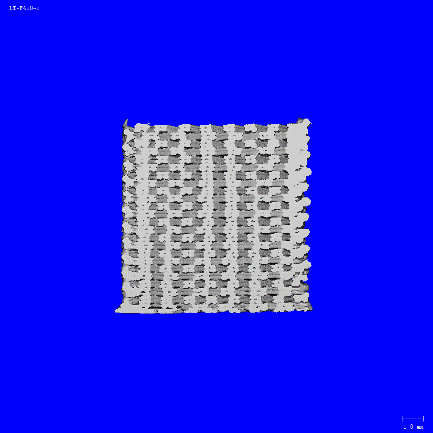

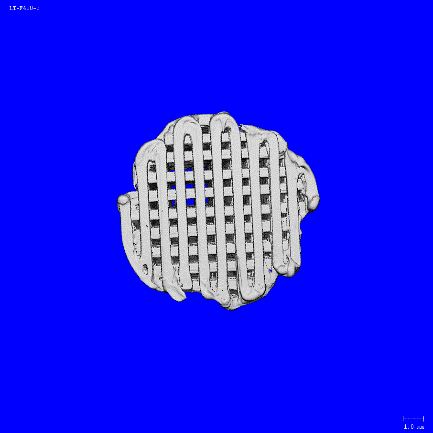

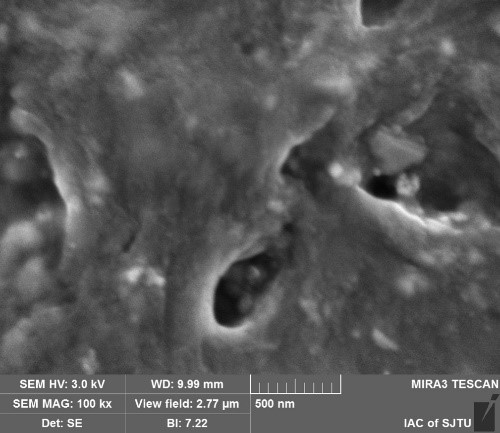

联合实验室首批代表性成果是以上海交大团队在纳米颗粒可控制备、表面修饰、纳米颗粒与生物分子相互作用等核心技术为基础,发展出新型多指标检测平台技术——基于纳米荧光编码技术的悬浮芯片多指标检测系统,并分别以核酸和蛋白为待测靶标分子实现了单管多重指标联合检测,首批产品进入创新审批,并已完成注册检验与临床试验,拟于2021年上市获得应用。后续第二批代表性成果业已完成试生产,即将进入注册阶段。

上述代表性成果实现了从基础理论、实验室研究到产业转化的成功跨越,是联合实验室校企长期合作结出的硕果,联合实验室在上海交大和中翰盛泰之间交流频繁,互有侧重,同时也成为上海交大的研究生实践基地,拓宽生物医学工程人才培养维度,研究成果不仅为企业的产品系统提供基础研究支持,增强民族企业相关体外诊断产品在国内外市场竞争力,亦有力推动了交大的双一流学科建设工作。

联合实验室主任:古宏晨

联 系 人:徐 宏

联系电话:021-62933743

电子邮箱:xuhong@sjtu.edu.cn

代表性科研成果图片

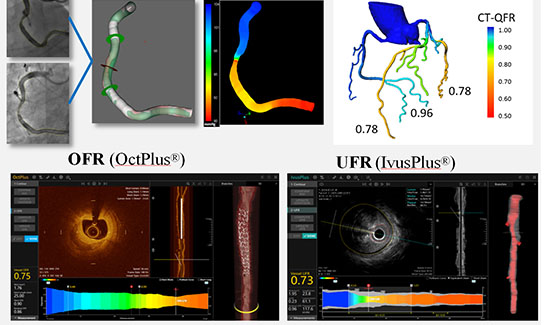

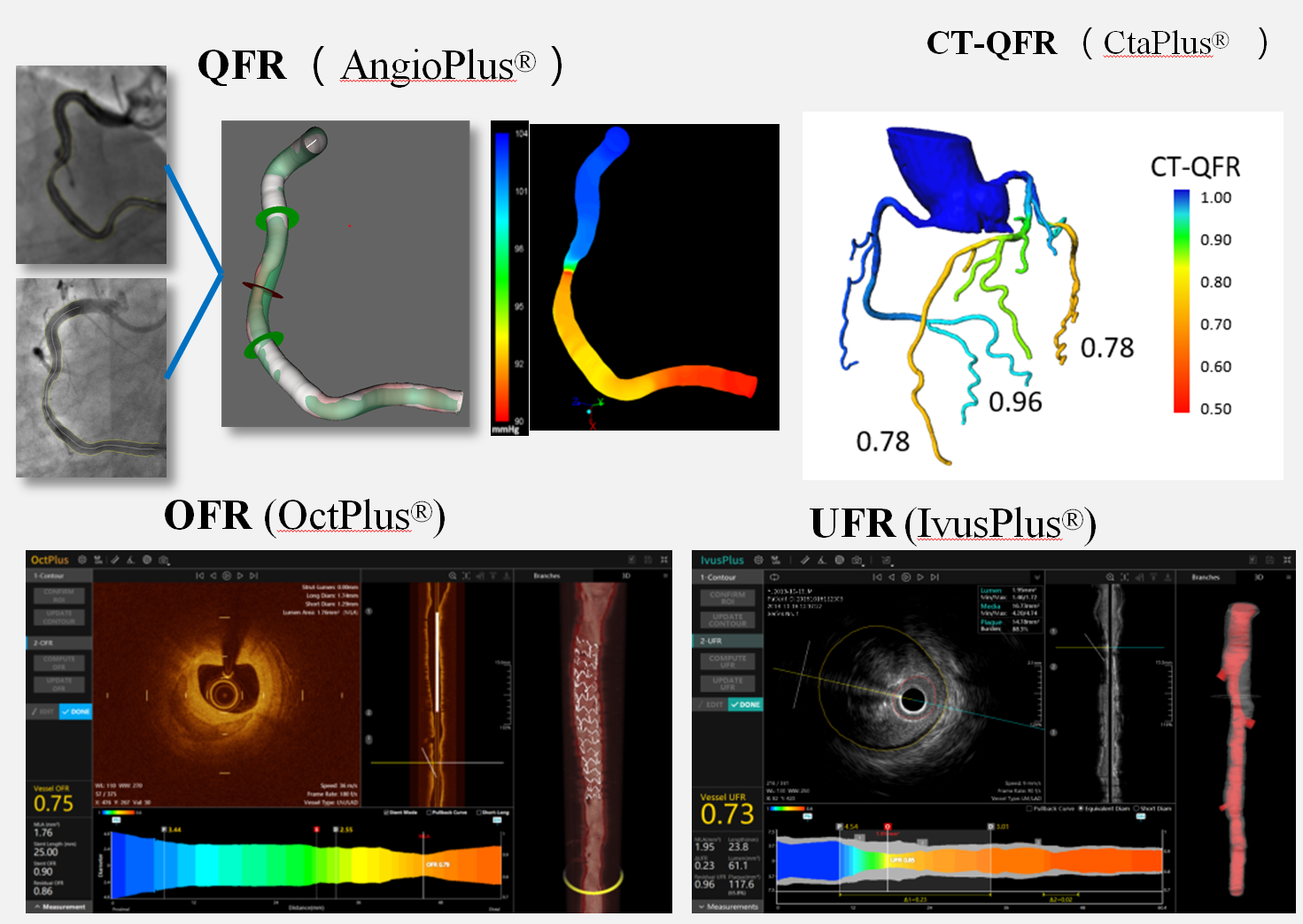

上海交通大学-博动医学影像联合实验室

职责范围

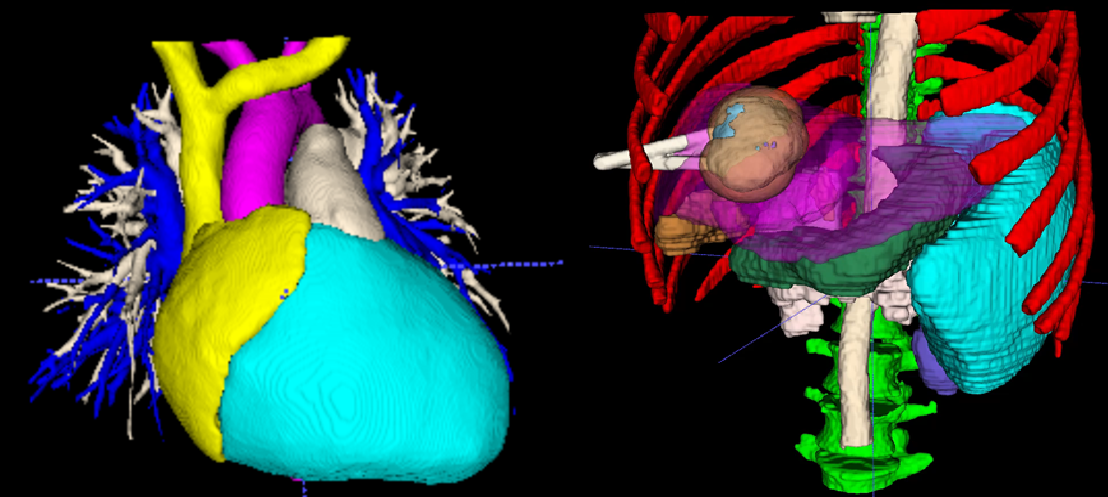

上海交通大学-博动医学影像技术联合实验室,成立于2017年11月,由生物医学工程学院名誉院长陈亚珠院士担任联合实验室名誉主任,生物医学工程学院涂圣贤教授担任联合实验室主任,在生物医学工程学院和博动医学影像科技(上海)有限公司均设有研究分部。

联合实验室主要聚焦心血管影像技术及血流动力学的临床应用研究,发挥交大的前沿科学研究优势,联合博动的产业转化优势,把握临床与市场痛点,实现血管介入产品的持续创新。实验室发明了QFR、UFR与OFR等序列计算冠脉功能学评估技术并完成临床转化,相关技术达到国际领先水平,在心血管介入治疗知名临床期刊JACC与Eur Heart J发表多篇高质量论文,研究成果多次入选国际三大心脏介入治疗大会的最新揭晓临床试验。基于这些技术形成了应用于冠心病门诊筛查、介入术中诊断和手术规划、复杂冠脉介入诊断和指导的泛血管介入一站式精准评估系统,其中四款产品获得国家药监局批准为创新/优先审批医疗器,且已经全部获得欧盟CE认证,并获得中国境内计算冠脉功能学评估领域首个三类医疗器械注册证,在中美日欧等地区超300家知名医院获得临床应用。实验室研发的项目获得国家“十三五”首批数字诊疗装备重点研发专项的支持与入选上海市战略性新兴产业重大项目,并获得科技部主办的2019年中国医疗器械创新创业大赛人工智能组一等奖(冠军)与2020年上海市产学研优秀项目一等奖等荣誉。近几年实验室培养的学生中有3名研究生获得上海市优秀毕业生,3名获得上海交通大学优秀毕业生,本科生项目获得大学生课外学术科技作品获得“挑战杯”全国一等奖。

联合实验室主要研究方向:

1.心血管成像;

2.血流动力学;

3.图像处理与三维重建;

4.血管内超声与光学相干断层成像;

5.冠状动脉介入治疗;

6.医学影像人工智能

中心主任:涂圣贤,021-62932631

中心联系人:孙琼,021-62932631

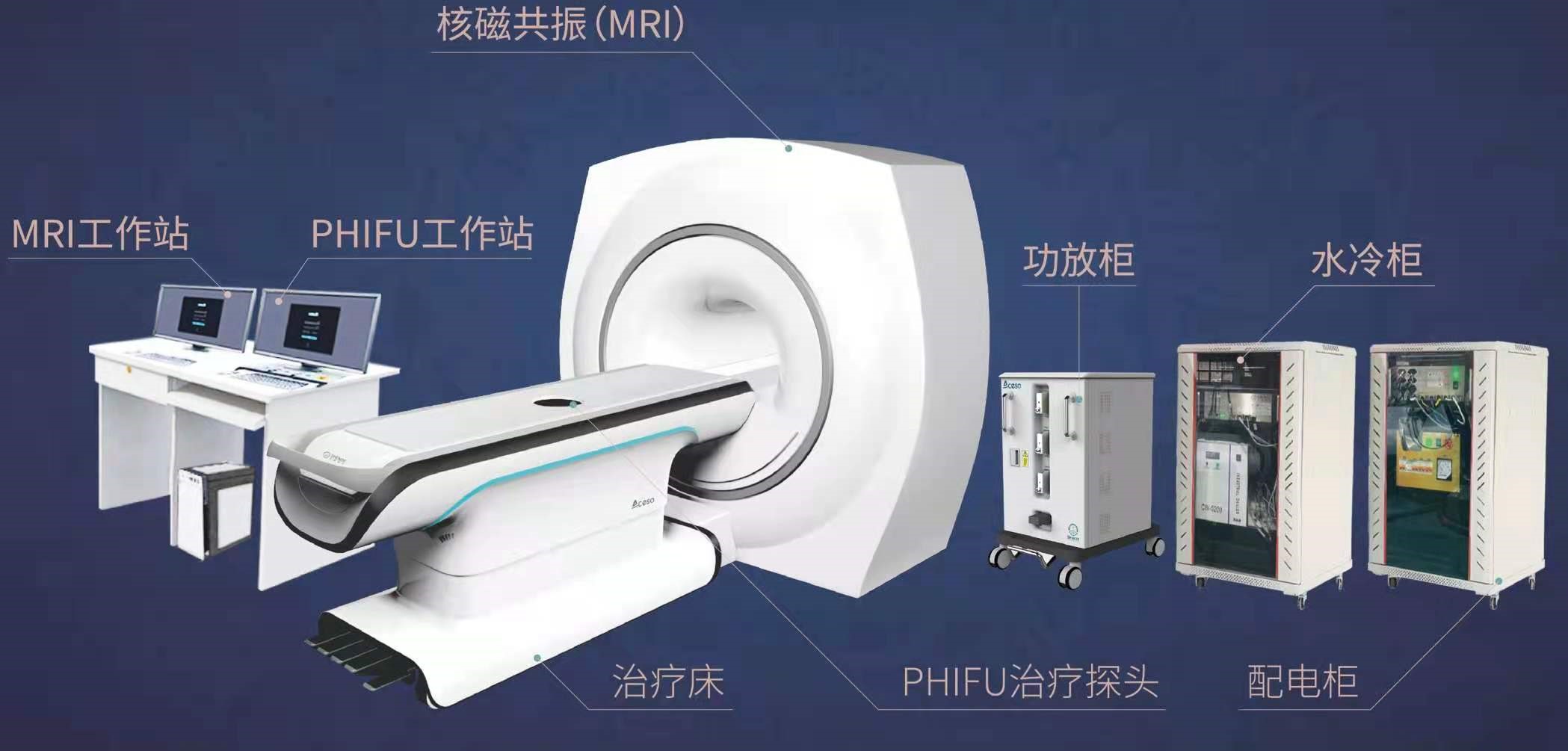

上海交通大学生物医学工程学院-沈德医疗超声精准医疗联合研发中心

职责范围

上海交通大学生物医学工程学院-南通沈德医疗器械科技有限公司“超声精准医疗联合研发中心” 成立于2018年1月。

联合研发中心针对肿瘤、心脑血管、神经系统等重大疾病开展超声精准无创治疗核心关键技术研究,建立了高水平的超声精准无创诊疗一体化医学仪器平台,培养了一大批优秀的医学仪器领域的专业技术人才,极大地提升了我国在超声精准无创治疗领域的国内和国际领域的研究水平,有力地推动了具有完全自主知识产权的国产高端精准无创超声诊疗一体化系列产品的研制和进口产品替代,服务于“健康中国”的国家战略。中心主任陈亚珠院士获得上海市科技功臣奖、全球技术转移TTO平台首席科学家,沈国峰研究员获得上海市技术带头人、江苏省双创人才和双创团队带头人、国自然重大仪器项目、科技部数字诊疗重点研发计划等多项国家级和省部级课题。

联合研发中心主要研究方向有:

1、新一代相控型聚焦超声关键技术研究

2、磁共振精准无创测温、定位、实时疗效评估关键技术研究

3、相控聚焦超声与磁共振电磁兼容关键技术研究

4、多元相控聚焦超声探头关键技术研究

5、基于大数据、深度学习、AI智能和5G远程无创治疗核心技术研究

近年来,联合研发中心发展了新一代“磁波刀”精准无创治疗技术,实现了技术的临床应用和产业化,具有重大的影响力。

中心主任:陈亚珠

联 系 人:沈国峰

联系电话:021-62933209*605

电子邮箱:shenguofeng@sjtu.edu.cn

上海交通大学-同光(昆山)生物科技有限公司3D打印骨科可吸收植入物联合实验室

职责范围

本研发平台借助同光(昆山)生物科技有限公司海外研发团队在医疗级可吸收3D打印材料领域已取得的技术成果,依靠上海交通大学及附属第九人民医院在医疗3D打印领域的技术优势和丰富的骨科临床经验,校企双方于2018年签订了“3D打印骨科可吸收植入物”联合实验室协议,通过共建联合实验室,共同合作申请科技部及省市级科研项目,积极开展紧密的技术合作,深入开展医疗级可吸收3D打印材料开发、骨科植入物性能研究、第三方机构检测评价、动物试验和人体临床试验等活动,力争通过3-5年的努力,取得我国3D打印骨科可吸收植入物产品领域第一张CFDA注册证书,推进我国生物医疗器械技术进步,造福广大骨科患者。

代表性成果:

1.在医疗级可吸收3D打印线材开发方面已取得阶段性成果,初步完成了生物可吸收材料筛选,确定了材料配比和线材制造工艺路线;

2.通过对产品适应症的研究,完成了植入物产品设计、3D打印设备改造和打印参数工艺确定,初步完成了植入物理化性能和生物学性能测试;

3.正在开展小动物(兔子)成骨性能和体内降解性能试验;

4.已建成新产品研发实验室、GMP中试生产车间和生物实验室;

5.一起参与生物3D打印国家标准制定。

中心主任:王金武 教授

联系人:万克明

联系电话:021-62934959

电子邮箱:wkm@sjtu.edu.cn

|

|

|

|

|

|

|

上海交通大学—深圳平乐骨伤科医院3D打印联合实验室

职责范围

上海交通大学—深圳平乐骨伤科医院3D打印联合实验室于2019年成立,实验室围绕3D打印与数字医学技术,积极推动3D打印与数字医学医疗产品的研发与临床应用,力争5年内形成国内知名的骨科3D打印平台。

实验室由上海交通大学戴尅戎院士领衔指导,王金武教授任首席科学家,依托上海交通大学转化医学国家重大科技基础设施(上海)、教育部数字医学临床转化工程研究中心、民政部智能控制与康复技术重点实验室等优势研发平台,开展3D打印与数字医学领域相关研究,包括:数字骨科3D打印、3D打印康复辅具、生物力学与运动医学、医学影像与虚拟手术等方面的技术研究与临床转化。

近年来,实验室围绕数字医学与3D打印技术在医疗领域的临床应用,开展了3D打印脊柱侧弯矫形器、3D打印膝关节矫形器、3D打印小夹板、3D打印术前模型、3D打印手术导板等一系列产品的研发及临床试验,参与获批了2020年国家重点研发计划“网络协同制造和智能工厂”专项项目,在领域内形成了一定的影响力。

主要研究方向:

1.3D打印在数字医学的应用研究;

2.3D打印在康复辅具领域的应用研究;

3.3D打印康复辅具相关标准及规范制定研究;

4.3D打印康复辅具的产业化及临床应用研究。

中心主任:王金武 教授

联 系 人:杨涵

联系电话:18215607530

电子邮箱:yanghan0609@sjtu.edu.cn

上海交通大学--江苏云仟佰数字科技有限公司--MESEA数字医疗技术联合研发中心

职责范围

本研发中心于2019年9月成立,由上海交通大学戴尅戎院士领衔指导,王金武教授任主任,依托上海交通大学转化医学国家重大科技基础设施(上海)、教育部数字医学临床转化工程研究中心、民政部智能控制与康复技术重点实验室等优势研发平台,开展3D打印与数字医学领域相关研究。专注于3D打印及数字技术在医疗领域的应用技术、3D打印医疗应用大数据平台建设技术,为医疗机构、科研院所提供个性化精准医疗解决方案及科研、人才培养服务。通过开展数字化医疗3D打印关键技术研究,进行基础研究、应用开发、产业化"全研发链"的协同攻关,根据不同临床科室的需求,设计、开发软硬件,重点突破数字化医疗3D打印所涉及的材料、工艺与装备、工具软件等关键技术,整合软硬件设备、材料、需求,研发生产出定制化、个性化的医学打印产品,申请科技部及省市级科研项目。

研究方向:

1.数字医学3D打印术前模型的设计和研究;

2.3D打印假肢接受腔等数字医学3D打印康复辅具的临床应用研究;

3.3D打印康复辅具相关标准及规范的临床应用研究;

4.3D打印康复辅具产业化研究;

5.数字医学领域的科技研究信息;

6.行业重点热点合作研究;

7.增材制造工艺和材料研究;

8.行业人才培养交流。

中心主任:王金武 教授

联系人:万克明

联系电话:021-62934959

电子邮箱:wkm@sjtu.edu.cn

上海交通大学医疗机器人研究院—深睿医疗人工智能医学视频联合实验室

上海交通大学医疗机器人研究院—深睿医疗人工智能医学视频联合实验室成立于2018年7月。职责范围

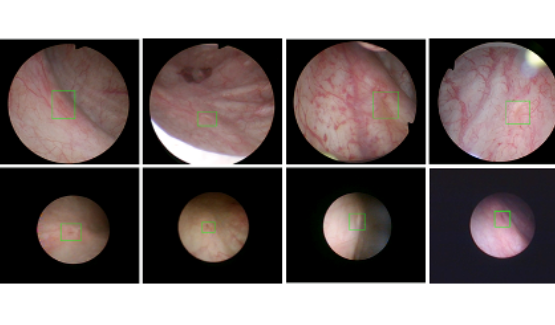

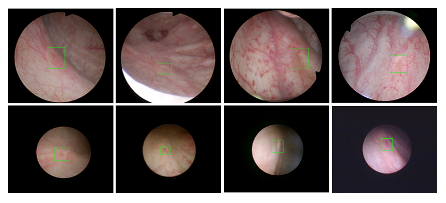

上海交通大学医疗机器人研究院—深睿医疗人工智能医学视频联合实验室成立于2018年7月。PI包括来自于交大生医工学院和电院的三位教授,平台建设目标是将人工智能实时地用到临床医学中去,研究方向包括:1. 建立内窥镜人工智能辅助诊断系统,通过对病灶和解剖结构的实时识别来辅助医生更好地进行微创诊断和治疗;2. 以个性化、定量化的精准诊疗技术为研发目标,重点开展医学影像智能诊断、医学可视化及计算机辅助手术规划、AI及大数据分析在临床诊疗流程中的集成应用等方向的研发。试图利用AI技术、大数据分析技术、3D打印技术、虚拟现实及增强现实技术促进临床的影像诊断、治疗方案设计、预后预测分析等诊疗环节的智能化提升与技术变革;3. 面向运动医学康复、神经退行性疾病量化诊断,以及其他与人体运动相关的疾病诊疗、康复应用,开展视觉三维人体运动的测量、分析与识别研究,通过基于深度学习的视觉检测识别以及相关大数据分析,为相关疾病的诊疗和康复提供AI辅助。具体临床应用包括:关节镜手术术后康复指导和评估、帕金森病的量化诊断、精神疾病的量化诊断与评估、儿童异常行为分析等。

近年来,联合实验室发展了泌尿镜手术实时识别技术,人体姿态精确识别技术,另外围绕小儿先心病手术、肝癌消融手术、数字口腔诊疗的智能化提升等内容进行应用研发。

联合实验室负责人:钱大宏

联 系 人:王洁

联系电话:13651644497

电子邮箱:jane.wang@sjtu.edu.cn